杭州这位交通辅警组建志愿队,6年帮2000多人寻亲

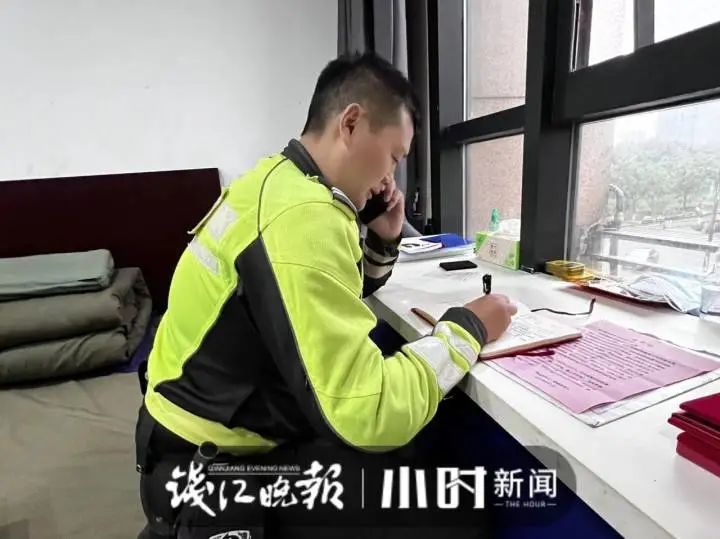

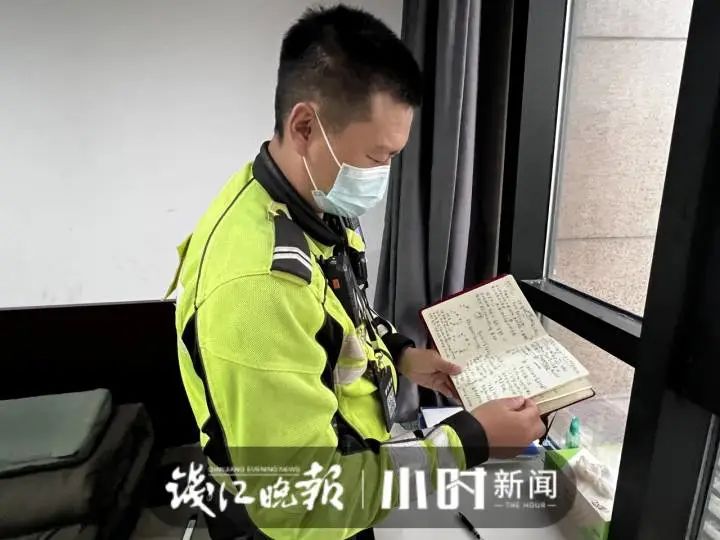

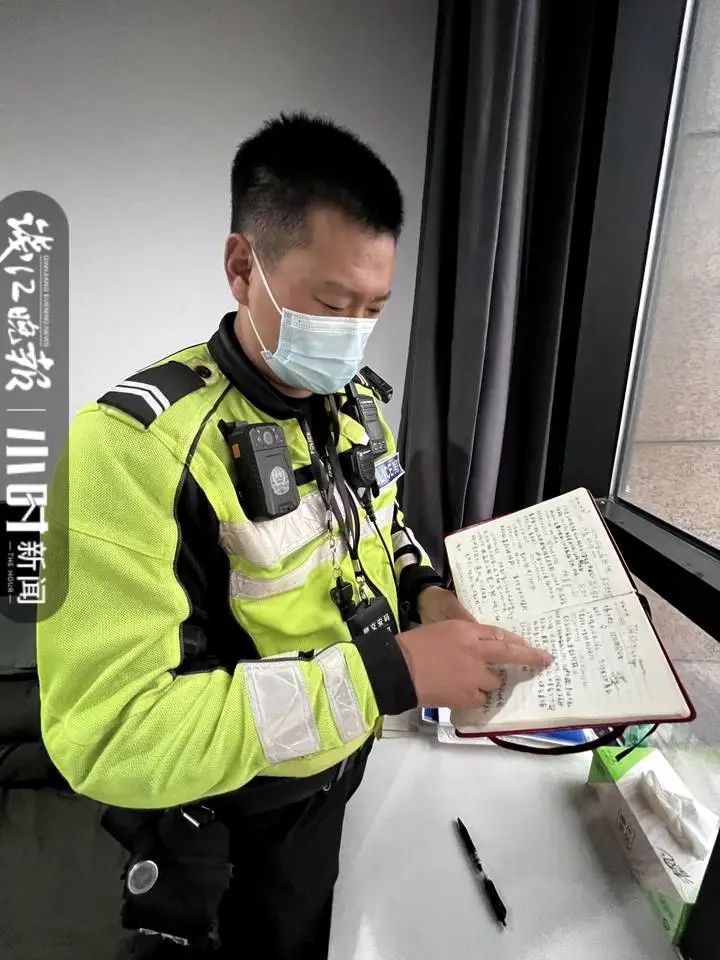

上班时,他是一位身穿骑行服,驾驶着拉风警用摩托的帅气铁骑。下班后,回到宿舍的他习惯性拿起那本笔记本,一边打电话一边在笔记本上写着什么。了解情况的同事知道,认真的“吕队”又在寻人了。

很少有人知道,杭州TPTU队员吕加昌的另外一个身份。他6年来坚持公益寻人,在他的努力下,组建起一支来自全国各地近3000人的寻亲志愿者队伍,已经帮助2000多个家庭寻回亲人。前不久,随着一面锦旗的到来,吕加昌悄悄在做的这件事才被更多人知晓。5月30日下午,记者走进吕加昌所在的杭州交警拱墅大队东新中队。

每一个走丢孩子的背后都是一个家庭的心碎

吕加昌今年39岁,老家安徽省宿州市萧县,2018年加入杭州交警队伍,成为一名辅警,年轻时的吕加昌爱打游戏,爱上网聊天。此前,他在河南一家国企做技术班长,接触公益,吕加昌说是偶然。

“我那时候爱用QQ聊天,有一次偶然看到,有人在群里发助学公益的内容。”

看到对方发来的一些孩子的情况,吕加昌心头一酸,萌生了想要尽自己一份心的想法。他给大凉山那边的孩子捐了些钱,后来持续资助了好几年。

2015年,吕加昌在QQ群接触到了微博打拐,其中有位负责人是他的安徽老乡。

吕加昌后来当上了超级论坛寻子版的版主,每天收到全国各地的打拐信息后,他会分析、研判、核实,然后在微博打拐论坛上发布,让更多人关注失踪儿童问题。

每一个丢了孩子的家庭背后都是心碎,因为孩子失踪,有的夫妻闹矛盾甚至离婚,有人精神失常,还有人一病不起,这也更加坚定了吕加昌做公益的心。

从一个人到近3000人6年帮2000多个家庭团圆

一开始吕加昌自己一个人慢慢摸索,根据网络上发布的寻人信息,打电话核实信息,寻人信息不详细的他认真核实细节,“被质疑过也被骂过,有人问我是不是收费的,是不是骗人的。我就跟对方解释,我是寻人的志愿者,不收一分钱。”

为了方便寻人,吕加昌还主动联系一些微信公众号。随着吕加昌的努力,有不少人主动联系他,想要成为寻亲志愿者,其中有公务员,有工人、农民、开店的……职业各式各样,大家都为了一个共同的目的:让破碎的家庭重归团圆。

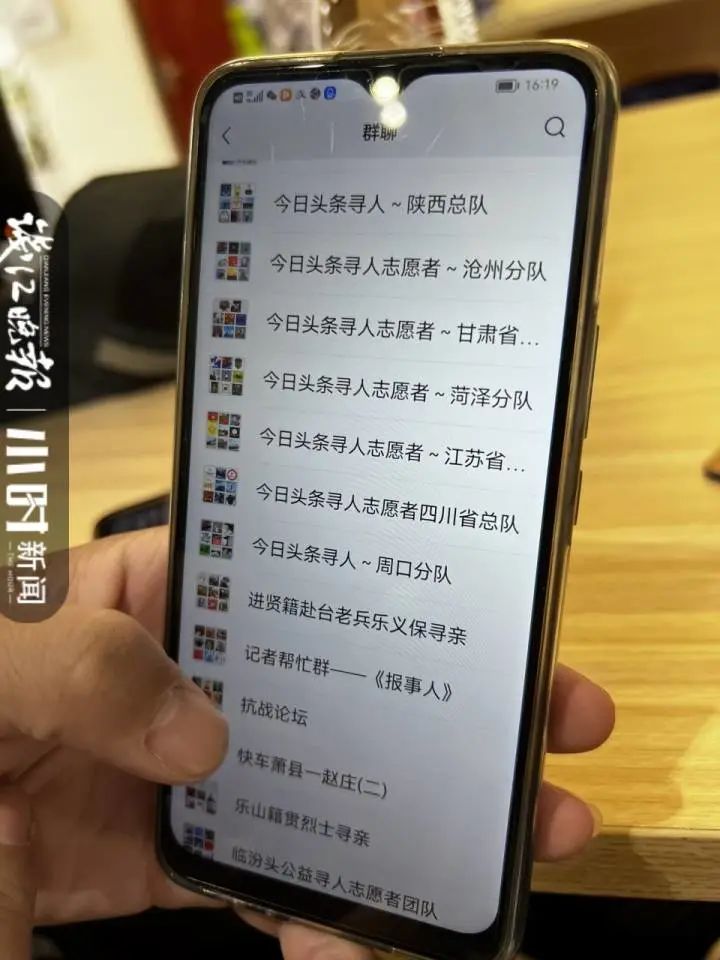

吕加昌还与众多的救援队建立了联系,进一步扩大寻人网络,2016年,寻人志愿者队伍慢慢成立。

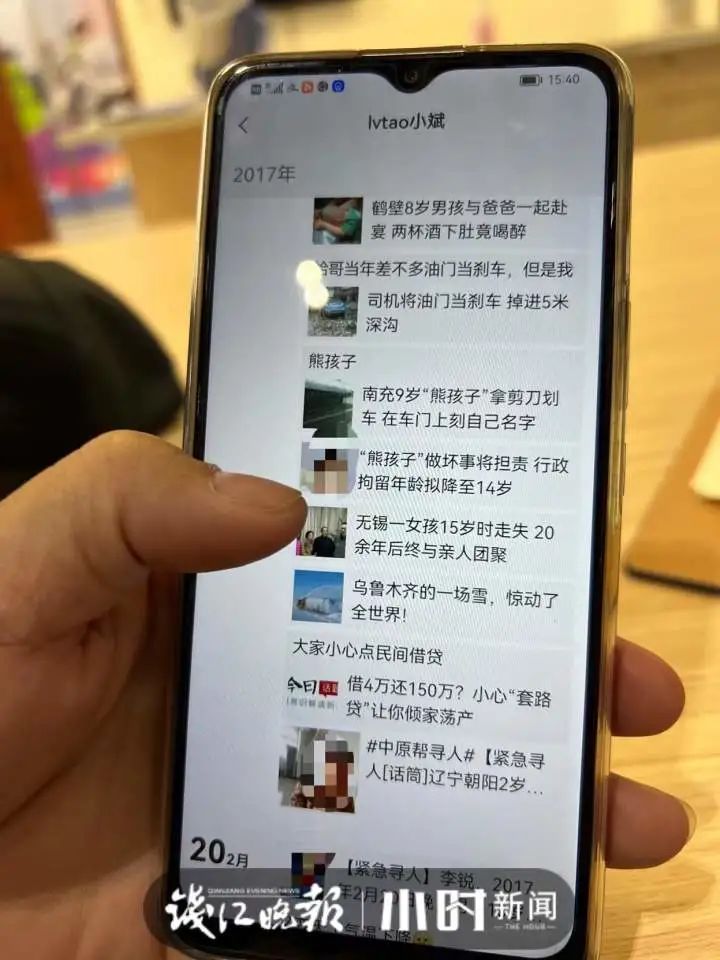

吕加昌的网络昵称“小斌”和他小时候的名字“吕斌”,被众多志愿者所熟知,而他的本名吕加昌却少有人知道。到如今,吕加昌的寻亲志愿者队伍已经有近3千人,光加入的群聊,就有100多个。

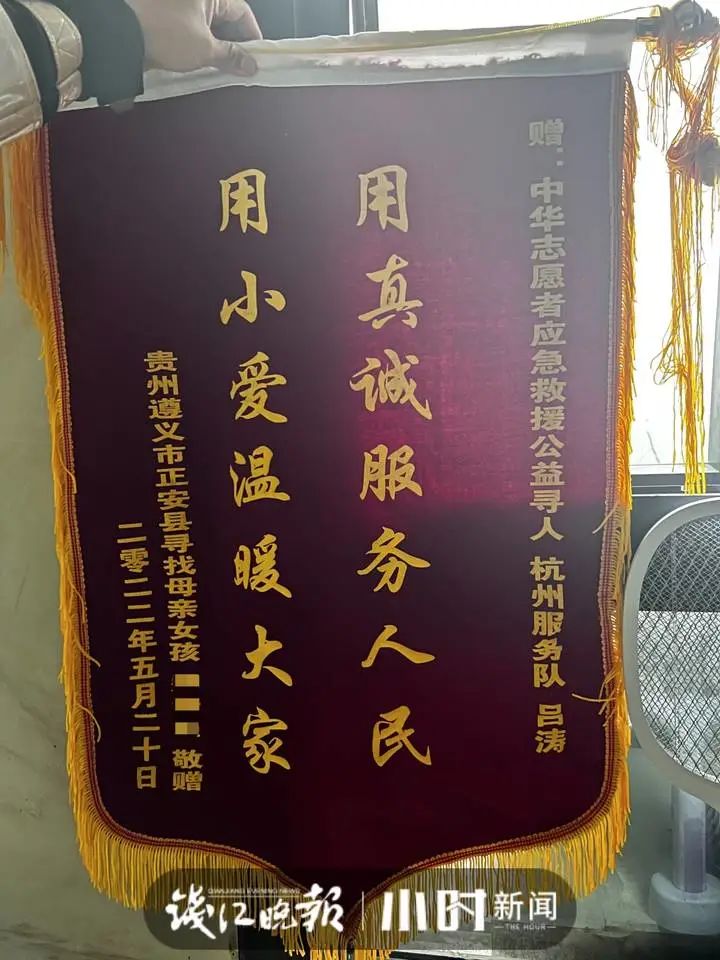

今年5月22号,吕加昌收到一面锦旗,那是贵州女孩小方寄过来的。在吕加昌的帮助下,她找到了二十多年没见的母亲。

小方很小的时候,母亲就跟父亲分开,留下来的信息很少,只有一张当年的老照片和一些简单的信息。小方成为母亲后,更加想要找到自己的母亲。吕加昌和志愿者们经过努力,先找到了小方的舅舅,在做了思想工作后,最终和小方的母亲联系上了。时隔20多年,母女终于相认。

“我们做志愿者的,最大的希望就是失散的家人能够重新团聚。”

吕加昌和志愿者们,已先后帮助300多位流浪人员回家,为烈士寻亲400多人……

6年来,已帮2000多个家庭团圆。

为寻人他学会了很多方言

吕加昌宿舍床边的窗台上,放着一本写了近一半的笔记本,上面密密麻麻地记录着各种寻人信息。为寻人,吕加昌去过甘肃、福建、山东、河北等地。这些年下来,他学会了很多方言,西南的、西北的、华北的都会说一些,每个月的电话费都不下500元。

他总是带着两台手机,一台做公益一台上班用,做公益的手机一打开,记者看到微信里有16269条未读信息,聊天界面都是各种寻人公益群,吕加昌关注的微信公众号已经快到了上限,绝大部分是关于寻人的。在吕加昌的带动下,东新中队有好几位同事,跟着吕加昌一起寻人,苏杭就是其中之一。

在东新中队指导员王毅眼中,吕加昌工作认真负责,也很低调:“他做寻人这件事,很少跟其他人提及。”最近,吕加昌和苏杭一直在,关注辖区新天地附近的一位流浪人员“这个人是我们去年发现的。他家是江苏徐州的,我和他聊过。”

因为离家多年,流浪男子跟家里的关系闹得有些僵,即便后来男子大哥过世。今年男子母亲专程赶到杭州希望带他回家,但男子依旧放不下心结。吕加昌路过的时候,会给男子买些东西:“最近已经有进展了,希望他能早日回家。”

很多人不理解吕加昌,就像一开始家里人不理解他一样,吕加昌是个单亲爸爸,有个12岁的儿子在老家上学。一年到头,他跟儿子见面的时间也就半个月,家里人对他做公益,刚开始并不支持,慢慢看到吕加昌在做的事情后,态度变了。“我父亲前些年去世了,去世前说支持我在做的事情,说帮助别人就是在积德行善。”

对于吕加昌来说,他在做的这件事,可能不需要被很多人知道或者认同。宿舍里的100多面锦旗和过去2000多个重新团聚家庭的感谢,这些,可能就已经够了。