藏书家

浙江工业大学图书馆内的金峰藏书展示区。

“理科生”是董桥老师信中对我的称呼。他以为我是学中文的,才认识那么多文化老人。后来知道我是污水处理厂的工人,他又以为我考的是理科类大学。其实我连大学也没上过啊,职高毕业就出来工作了,一直在污水处理厂,再过8年就退休了。

我是上海人,1972年出生,是普通工人,也是藏书家。我收藏的主题是现当代文化名人的签名本。我认识的文学艺术界的老先生有一百多位,其中与我比较熟悉的是二十几位。我说的“熟悉”是登门拜访、聊天吃饭,不拘小节……而不仅仅是见个面。所以我这里文学“矿产”丰富,有很多故事。

我给巴金写了封信,问他年轻人应该看点什么书

1995年2月,23岁的我给巴金老人写了封信。当时我工作5年了,还是和同事融不到一起。我从小爱看书,读中学的时候,正好武侠小说和世界名著流行,我虽然没上大学,但成了文学爱好者。

不过,文学有什么用呢?那时候社会上流传着一句话:“造原子弹的不如卖茶叶蛋的。”更何况是文学。

我也是“无知者无畏”,居然想给巴金先生写一封信,问他年轻人应该看点什么书,同时也想倾诉自己的苦闷。我觉得老人家一定对人生有不同的看法,他的智慧会让我更坚定地“走自己的路,让别人去说吧”。

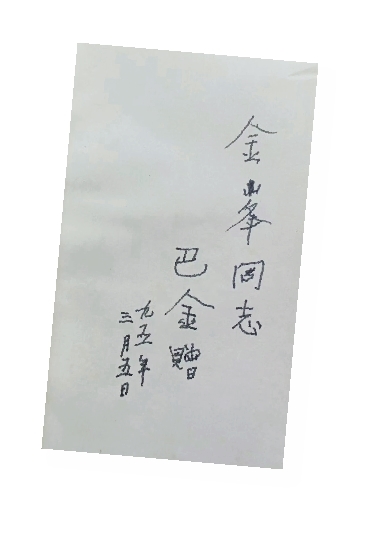

我不知道巴老的地址,想着他是上海的作家,应该是在上海市作协工作,于是就把信寄到了作协。没想到巴老不但收到了我的信,看完信后还直接让女儿李小林寄来了一套《随想录》,扉页上写着:“金峰同志巴金赠九五年三月五日”。巴老送我这套书的时候,已经躺在华东医院的病床上,基本不写字了。他这样关心和鼓励年轻读者,怎能不让我激动并感动?

后来,我正式拜过师的老先生有两位,一位是著名文学家、复旦大学教授贾植芳,另一位是书法大家洪丕谟。两位老先生都已仙去。

我与贾老接触非常多。他家住在一楼,大门不关的,无论认识的,还是不认识的,都可以走进去。你说奇不奇怪?我如何得到贾老家的地址就更奇了。2004年,我在一家画廊看到名家信札的展览,有一封信一看就很老旧了,上面有寄信人的地址——复旦大学第九宿舍。我按照地址找过去,居然找到了写信人,就是贾老。贾老见到我,第一句话就是:“我到死都不会搬,你来找我,肯定能找到。”

还有一位老先生叫丁景唐,在上海永嘉路的慎成里住了70年。他是1938年入党的老革命,也是学者、出版家、藏书家。第一次去,丁老留我吃饭。我把买到的丁老早期著作《妇女与文学》(1946年)、《瞿秋白文学著作翻译书目》(1955年,油印本)给他看,他高兴得像个小孩子,给我讲解这些书为什么珍贵,还拿出珍藏的版本给我欣赏。

拜访这些老先生给我的感受是,从他们身上可以学到各种各样的知识。不是说今天学到了,明天就升官发财,而是他们的学问和修养,无形中会让你的素质提高。我找他们,实际上也是游历和游学的过程。

很多人去北京是看故宫、长城,我去北京是拜访文化老人

我在污水处理厂工作,在50岁之前,要上晚班,一般是做一休二。50岁之后,单位照顾老同志,不用上晚班了,就改成了做一休一。我都是利用休息天去拜访老先生。

老先生们一般住在上海市区,而我住在郊区。那时候交通不便,去市区要轮渡过黄浦江,再转好几趟公交。我早上7点半出发,一天最多拜访两位老先生,回到家里要晚上7点半了。

很多人好奇,我为什么能认识那么多老先生,其实就是“脚步为亲”。有老人生病住院了,我拎上一只我们乡下的老母鸡,带着夫人和孩子一同去探望,老先生非常感动,觉得我是一个本分人、一个有心人,就乐于牵线搭桥,让我有机会结缘更多老先生。

小思老师是香港中文大学文学研究院的院长,今年85岁了。她在新加坡国立大学讲学时,特意提到我。她说,“一个普通人,又不是搞文学的,和那么多搞文学的人在一起,不简单。”小思老师喜欢提携后辈,我和散文家董桥老先生通上信,就是她介绍的。

很多人去北京是看故宫、长城,我去北京是拜访文化老人。2009年4月,我一口气拜访了杨宪益、文洁若、袁鹰、高莽、范用、黄宗江等多位先生。几位老人中,杨宪益年纪最大,当时94岁。

他们都很了不起。杨宪益和夫人戴乃迭将中国的古典名著《红楼梦》翻译成了英文。文洁若和丈夫萧乾合译过西方的意识流小说《尤利西斯》。袁鹰是儿童文学作家,高莽是我国俄语翻译界的泰斗。范用出版了巴金《随想录》和《傅雷家书》,鼎鼎大名的《读书》杂志也是他创办的。黄宗江既能编剧,又能演戏,老电影《柳堡的故事》《海魂》都是他编的。听说我“还没有去长城”,就先来看他,黄老幽默地回应,“万里长城永不倒,你不来看我,我就要倒喽。”

我受黄老嘱托,回上海后立即去华东医院看望了他的妹妹黄宗英,把黄老托我捎的茶叶、大蒜丸一一带到。晚上,我与杨绛先生通电话。杨绛先生得知我在北京时想见她未见到,特意打电话到我家。等我到家,家里人告诉我,我赶紧给杨绛先生回电话。

认识了很多老先生后,他们会关切地询问:某位老先生的身体怎么样啊?因为平时不可能常见面,我就起到了传话筒的作用,让天南地北的老人互通音讯。我第一次去长沙的钟叔河先生家,钟老就说:“只要我精力尚可,我就欢迎你来。因为你来了,给我带来了外面的各种信息。”

我们既像朋友,又像祖孙

文化老人中,我和章克标先生交往最深。

因为和鲁迅先生打过“笔战”,章老的《文坛登龙术》很有名。他其实是留学日本的数学博士,早年还做过金庸的数学老师。金庸先生每次回海宁都会恭敬地向章老师鞠躬,“老师我来看望你了”。

1997年5月,我在报纸上看到,97岁的章克标是浙江省海宁市政协委员。我就怀着好奇的心情,写了信投给海宁市政协。

老先生不仅收到信了,还开始与我鸿雁往来。

没多久,我收到了章克标先生寄来的新书《一个人结婚》。这本书在路上走了一个月,因为老人写错地址,邮包被退回。他又重新填好正确的地址,我才收到。书中特意夹了一张便条:“老来无用乃至写错地址,无法准时寄到府上,望见谅。”

当时我们还只是神交。后来我才知道,章老做事一向不请人代劳,写信、寄信都亲力亲为,一丝不苟。

此后,我多次去海宁探望章老,每次住上五六天。我们既像朋友,又像祖孙。每天早上我与老人六七点钟起床,洗漱完,我为他泡上一杯麦片,准备几块糕点,自己也同样备一份。早餐后,我们去附近的小公园散步,然后去菜市场买菜。

1999年4月的一天,是我生日。我主动提议买只鸡吃,老人很惊讶:“你还会杀鸡?”路过蛋糕店,他提出要为我买生日蛋糕,又拿出50元钱,说是买鸡和买菜的钱,这顿饭他请。等我杀好鸡,做好菜,老人尝到我熬的新鲜鸡汤,乐坏了,一个劲夸我能干。

后来,章老“百岁征婚”搞得沸沸扬扬。整个过程我都了解,一开始章老只想找个保姆。他有个学生在上海做报纸,就出主意:“老师,您找保姆干啥,干脆找位师娘吧!我们报纸上给您发征婚广告。”

章老也没说话,事后跟我嘀咕:“会不会说我老不正经啊。”

他的学生就在报纸上策划了这么个“大新闻”,还真的收到了很多来信。你问“师娘”最后找到了没?你去搜当时的报道就知道了。

章老搬到上海闵行区后,我去老先生家的次数就少了。因为他也“成家”了嘛,我要避嫌的。

2003年春节,我去章老新居拜访,老人送了我一套新出的《章克标文集》。章老的夫人在一旁说:“他对你真好。这套书送了你,他自己也没有了。”这是章老送我的最后一套书。2007年,老人便去世了。

“你见到那些老先生可以请他们签个名,你就专门收藏签名本”

也是通过章克标先生,我和洪丕谟老师联系上了。洪老师问我,怎么会给他写信,我如实相告。洪老师很吃惊:“原来是章老先生介绍的。”他立即让我把章老的新地址给他,说要写一封信,“我们很长时间没有联系了,非常想念他。”

洪老师身上有两个称号,一个是“上海滩上的一支笔”,另一个是“上海滩的洪半仙”。至于像上海书法家协会副主席、华东政法学院教授这些,头衔太多了,他忙不过来。

我认识洪老师时,他已经写了150多本书。他一生写了180多本书,内容非常杂,有些书是讲玄学的,有些书涉及字画,还有些是散文、杂文。

我拜洪老师为师是向他学习字画鉴定。洪老师的原配夫人叫徐凤妹,三十几岁就病故了,洪老师一直怀念她。他一听说我夫人叫张凤妹,觉得非常有缘,一口答应了我的请求。但他说,普通老百姓搞字画鉴定吃不消的,“不过我有一个小窍门,你见到那些老先生可以请他们签个名,你就专门收藏签名本。”这还是1999年,我对签名本这才有一点了解。

洪老师乐于助人,他的朋友、学生,甚至不认识的人向他求字,他能够满足的都会满足。

洪老师后来和姜玉珍师母走到了一起,姜师母也是有学问的人。师母告诉我,很多小商贩拿着安徽产的宣纸上门推销,家里明明宣纸很多,但小商贩拿过来,洪老师都毫不犹豫买下,而且不还价。他是同情他们做生意不容易。

洪老师这一生收藏的字画有200多幅,包括齐白石、张大千和吴湖帆等名家作品。按现在的价值衡量,估值有1个多亿人民币。他在身后全部捐给了他的家乡浙江慈溪的洪丕谟艺术馆。

三个老先生异口同声地说:读书不是福,读书是苦差事,读书要明理

有了洪老师那句话,我开始搞签名本收藏。我家这个扶梯上面,是十几平方米的阁楼,专门放我的藏书。2000本藏书里有1500本是签名本,还有500封文化名人的手迹。

很多收藏者过的都是“穷”日子。好不容易存下一笔钱,看到一本茅盾的签名本,如获珍宝,眼都不眨就买了。接下去一个月,可能就要“吃土”了。

一次,我在一个书商那里见到从已故戏剧家于伶家里流出来的200多本签名本藏书,赠书的有丁聪、袁鹰、唐弢、陈荒煤、王辛笛等。我当时带的钱不多,隔了几天凑够钱再去,挑了50多册,花了近万元。

这么多年,幸亏我夫人一直很支持我。她是医生,收入比我高。我会在买来的书上盖上我们俩的合印:金峰凤妹藏书。

前些年,我们家被评为“全国首届书香之家”,这里有我夫人的一份功劳。

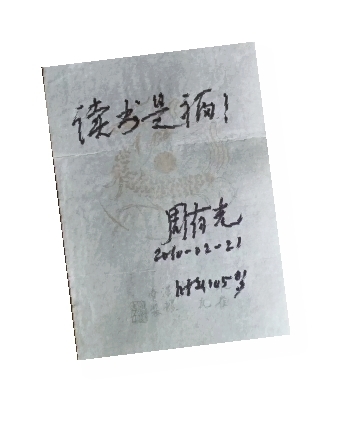

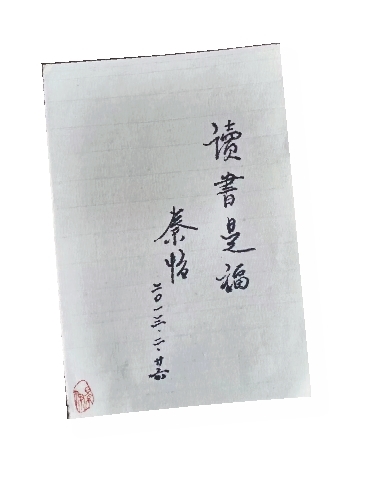

和文化老人接触多了,我也出了两本书。一本是《草堂书影》,一本是《读书是福》。我请了80多位老先生题写“读书是福”,这四个字朗朗上口,也蛮喜气,写出来挺好。

但我请钟叔河先生写“读书是福”时,他干脆地说:不写。我碰了个钉子,有点尴尬。钟先生就用湖南普通话告诉我:“读书不是福。”

钟先生有他的道理。他说,解放以前,穷苦人家的小朋友能读书吗?只有富人才读得起。现在呢,学生课业压力大,回家做作业都要做得很晚,很多小朋友不觉得开心。“我只能给你写,读书要明白道理。”最后,钟先生给我题写的是“读书明理”。

我遇到了80多位老先生,只有钟叔河、草婴、邵燕祥三位不肯写“读书是福”。这三个老先生异口同声地说:读书是苦差事,读书要明理。好像他们事先商量过似的。

就因为我心思单纯,没有想太多,那些老先生才会认可我

2008年,我在旧书摊上买到一本贺敬之的《放歌集》。我送给贺老过目,贺老说这个作者签名竟然是假的。贺老很有意思,他在假签名边上再次题签:“此页墨迹非我所写,印章亦为伪作金峰同志从旧书摊觅来嘱题签贺敬之”。

这几年也有拍卖行找到我,他们看中我手里的名家题字,说很值钱。巴金老人一封信,现在拍卖价要上万元。

去年12月,北京有一场已故藏书家姜德明“新文学版本”藏书拍卖会。我夫人“特批”了我30万元预算。但竞争太激烈了,卞之琳1936年自费刊印的一本诗集拍出了943,000元的高价。我空手而归。

想想我手里的名人手迹,大部分是无心插柳。

2007年我出版《草堂书影》时,想请贾植芳先生写序。贾老是大忙人,我犹豫再三才开口。没想到他当即铺开纸笔,边写边改,约莫半小时,一篇三百来字的序文就好了。

他怕我认不得笔迹,又当面读了一遍,才满意地交给我,拍拍手轻松地说:任务完成了。

听说我还想请王元化先生题写书名,贾老当即拨通了电话:“我有一个小朋友,想请您题写书名。”贾老还亲笔写了一封介绍信:“请元化兄拨冗给金峰小友新著题字。”

如果我请贾植芳老人书写50张名家手迹,他肯定会想:你这个小朋友功利性太强,找我的目的不纯。就因为我心思单纯,没有想太多,那些老先生们才会认可我。

拥有这么一大笔宝贵的文化财富,我想做点事

当我把收藏的签名本,那些作者老先生的名字一个个抄录下来,我惊讶地发现,半部中国现代文学史就在这里。拥有这么一大笔宝贵的文化财富,我想做点事。2022年9月,我捐出1200本签名本,在浙江工业大学图书馆成立专门特色展示区。

说起来,我和杭州很有缘。小时候第一次去杭州,在火车上读了介绍西湖的书,再亲眼看到西湖,立刻就喜欢上了。早在2009年4月,杭州的萧山图书馆就给我办过一次展览,著名历史学家来新夏先生帮我联系的,来老是萧山人。我把收藏的120本名人签名本都拿过去了。

后来,我经常来杭州淘书,认识了不少书友。有一次,我在书友群里试探性地问,“我想捐1000本名家签名本,谁要?”一位我不认识的浙江工业大学的书友就冒出来说:“捐给我们学校吧。”

我去浙江工业大学图书馆看过,一边是我捐赠的巴金、冰心、夏衍、艾青、唐弢、章克标、赵家壁、臧克家、王元化、贾植芳、周而复、周有光、陈从周、钱君匋、贺绿汀、柯灵、徐迟等文化名人的签名书,一边是在图书馆安静自习的大学生,氛围很好。

去年,浙工大图书馆获得全国“全民阅读基地”荣誉称号。馆长特地把喜讯告诉我,“金老师,有您的一份功劳。”

旧书是有生命力的

很多年前,我就有一个梦想——开书店。那天我跟儿子说:“爸爸想开个旧书店,你来打理。你帮爸爸把开书店的梦想延续下去。”

儿子说,“现在卖新书的书店都倒闭,老爸你还要开旧书店?”

儿子啊,这回你错了。我看到新闻,现在国家提出要繁荣旧书市场。前段时间,上海还举行了“旧书新知·书香上海”研讨会。有领导找我,请我说几句。我琢磨了几天,在纸上写了这么一段话:

“旧书体现了两个价值,一个是收藏价值,一个是情怀价值。那些泛黄的纸张、磨损的书籍、书页上的钤印,不是简单的怀旧,而是跨越时空的对话,是有生命力的,让人们对文字产生敬畏,并找到精神的栖息地,这体现了生生不息的人文精神。”

是啊,当年这么多的文化老人为我这个小读者、小书友题词签名,他们留在纸上的手迹灿若星辰,既是友谊的见证,也是一段书缘。墨痕深处,温润常在,今天和后世的人们仍可以想象他们笔耕时的神情。

我家里还有胡适、周作人、郭沫若、老舍、曹禺等作家的手迹,如果拿出来在学校里办个展览,让同学们欣赏,让他们在学习一篇老舍的散文、郭沫若的诗歌时,又能亲眼看到他们的手迹,不是很有意义吗?

我很希望有学校能和我共同举办一次文学藏品展览,加深年轻一代对大师们的了解和对文学的热爱,让藏品“活”起来,这样也体现了“知藏合一”的真意。